Column

歯周病が手遅れな状態とは? 手遅れな可能性がある5つの症状を解説

歯周病は進行度によって症状が異なります。初期段階は自覚症状がほとんどありませんが、そのまま放置すると手遅れになるかもしれません。

歯周病にかかると歯を支える歯槽骨や顎の骨が破壊されて、歯を失う可能性もあります。そのため、手遅れになる前に治療を始めることが大切です。

本記事では、歯周病が手遅れになった場合の症状を解説します。具体的な治療方法や予防法も紹介するので、参考にしてください。

横浜でインプラント治療をお探しなら「あきもと歯科」へご相談ください

目次

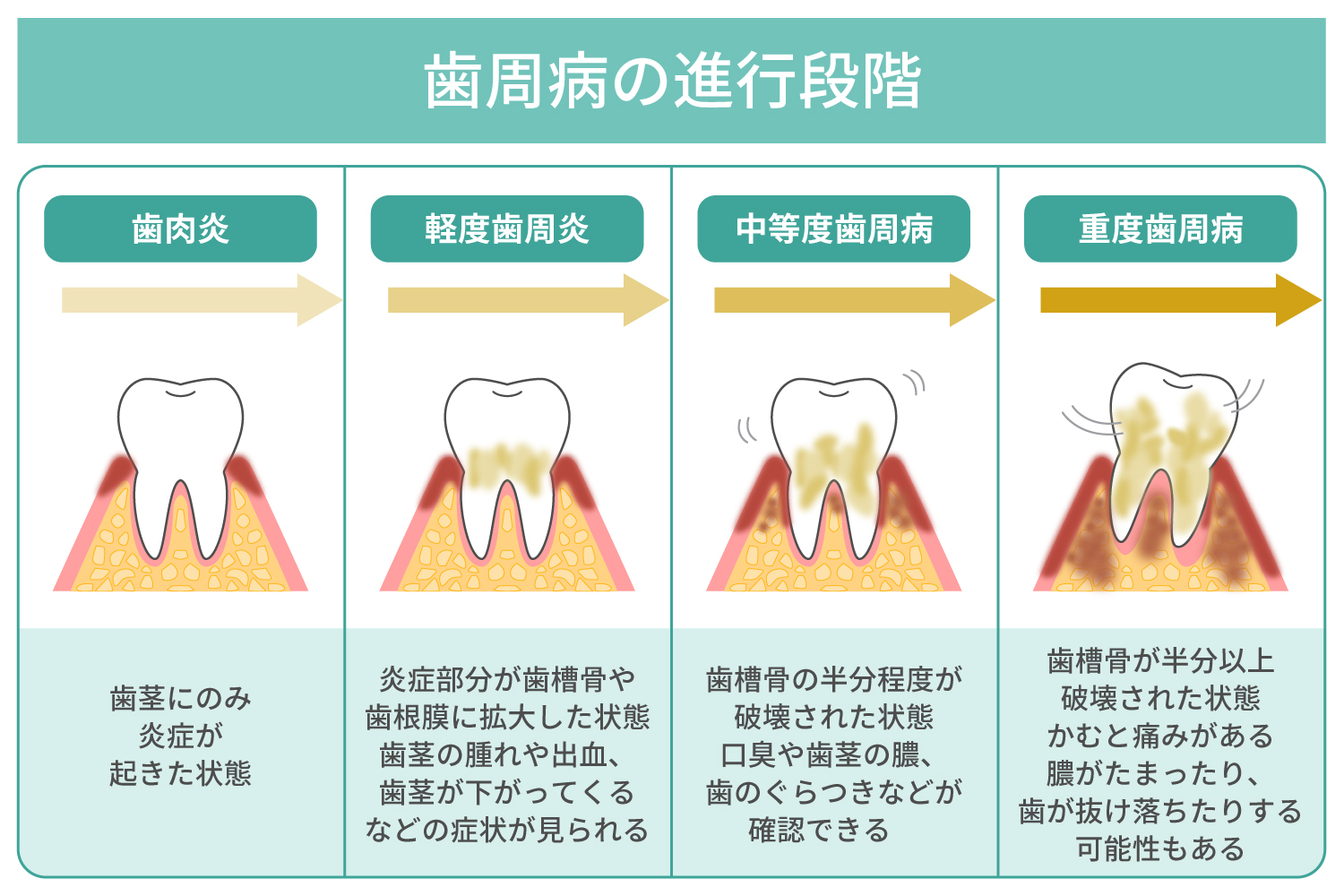

そもそも歯周病とは? 進行の流れを解説

歯周病は歯と歯茎の間が細菌に感染することで、炎症を引き起こす病気です。初期の歯周病にはほとんど自覚症状はありませんが、進行すると歯の周りや歯茎を支える骨が破壊されるケースもあります。

歯周病は以下の4段階で進行するため、それぞれどのような症状が出るのかを把握しておきましょう。

- 歯肉炎

- 軽度歯周炎

- 中等度歯周病

- 重度歯周病

1. 歯肉炎

歯肉炎は歯周病の初期段階で、歯茎にのみ炎症が起きた状態です。歯茎が腫れてくるため、歯磨きの際に出血する場合があります。

この段階では歯を支える骨にまで影響はなく、ほとんどの方は歯周病に気が付きません。

また歯肉炎は、歯科医院でのスケーリング(歯石取り)や適切な歯磨き指導などの対処によって完治が目指せます。

2. 軽度歯周炎

歯肉炎の段階で対処できないと、軽度歯周炎へと進行します。

軽度歯周炎は歯茎の炎症部分が、歯槽骨や歯根膜にまで拡大した状態です。腫れによって歯と歯茎の間にできた溝が深まり、その部分に歯周病菌がたまりやすくなります。

歯茎が赤く腫れて出血しやすいだけでなく、下がり始めるのも軽度歯周炎の症状です。

3. 中等度歯周病

歯周病がさらに進んだ中等度歯周病では、歯槽骨の半分程度が破壊された状態です。歯と歯茎の間にできた溝も深くなり、口臭や歯茎の膿、歯のぐらつきなどの症状が確認できます。

普段から口腔ケアに力を入れていない場合、この段階でようやく歯周病に気付くという方も少なくありません。

中等度歯周病の段階でも、適切な治療によって症状の進行は抑えられます。

4. 重度歯周病

重度歯周病まで進行した場合は歯と歯茎の溝がかなり深くなり、歯石やプラークが奥まで付着しています。歯槽骨が半分以上破壊されているため、痛みや歯のぐらつきから、かむ機能にも支障が出る段階です。

歯茎に膿がたまるだけでなく、歯が自然に抜け落ちる可能性もあります。重度歯周病の治療では歯周外科治療も必要です。

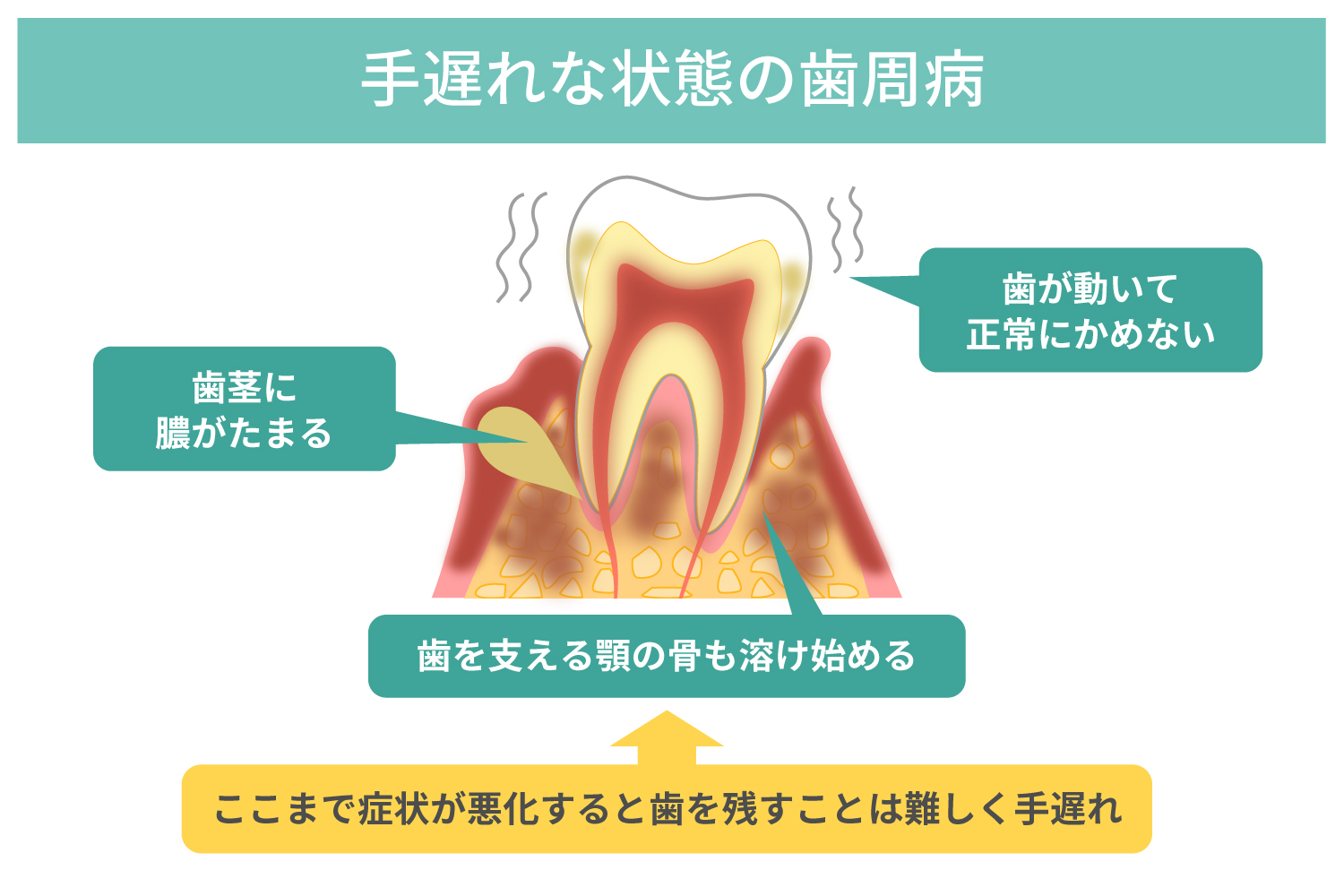

手遅れな状態の歯周病とは?

初期の歯周病にはほとんど自覚症状がなく、痛みや歯のぐらつきに気付くまで治療せずに放置してしまう方もいます。

しかし、放置して歯周病が進行した場合は歯茎に膿がたまったり、歯が動いて正常にかめなくなったりするため注意しなければなりません。

症状に気が付いたときにはかなり進行しており、歯を支える顎の骨も溶け始めています。ここまで症状が悪化すると歯を残すことは難しく、手遅れといえるでしょう。

また歯を支える顎の骨まで溶けてしまうと、歯が自然と抜け落ちるかもしれません。抜けてしまった歯は元に戻せず、入れ歯やインプラントで補う必要があります。

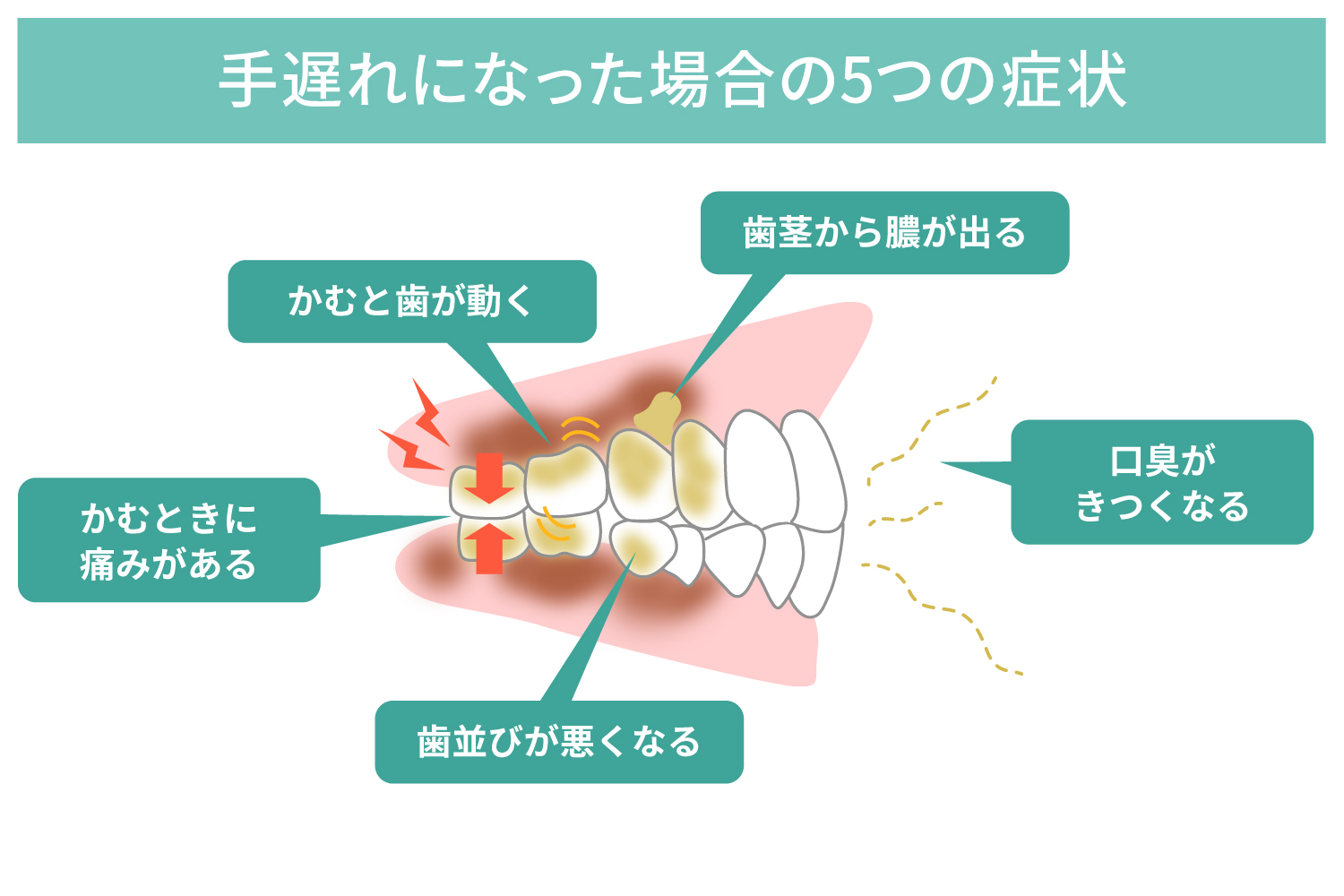

手遅れになった場合の5つの症状

歯周病は治療せずに放置すると、手遅れになる可能性があります。手遅れになった状態では、どのような症状が出るのかを確認しておきましょう。

- かむときに痛みがある

- かむと歯が動く

- 歯茎から膿が出る

- 口臭がきつくなる

- 歯並びが悪くなる

1. かむときに痛みがある

虫歯ではないにもかかわらずかむときに痛みがある場合は、歯周病が進行して手遅れになっているかもしれません。

初期の歯周病で痛みが出ることはありませんが、症状が進行すると歯槽骨が破壊されて歯を支える力が弱まります。この状態まで進行すると、歯が動いたり食べ物をかむときに痛みが生じたりします。

骨には痛覚がないため、痛みでかめない場合は歯周病がかなり進行しているかもしれません。自己判断は難しいので、歯科医院を受診して原因を特定してもらいましょう。

2. かむと歯が動く

かむと歯が動くのも、歯周病が進行した場合によくある症状の一つです。

歯槽骨には歯と顎の骨を固定する役割があり、歯周病によって歯槽骨が破壊されると歯が簡単に動くようになります。初期段階ではわずかに動く程度ですが、大きく動く状態であれば手遅れといえるでしょう。

また歯が前後に動く程度なら歯の根っこが骨に埋まっている状態のため、早期治療で抜歯せずに済む可能性があります。しかし、上下に動く場合は症状がかなり進行しており、抜歯に至ることもあります。

3. 歯茎から膿が出る

初期の歯周病は歯茎が赤く腫れる程度ですが、症状が進行すると膿がたまったり漏れたりする場合があります。歯茎にたまった膿は、体内の免疫機能によって感染した部分に集まった白血球や細菌の死骸が混合したものです。

歯茎から膿が出るのは歯周病がかなり進行しているサインで、悪臭の原因にもなります。

また膿を体外に排出できなければ、他の部位にも感染が広がって発熱を引き起こす可能性もあるため、できるだけ早めの治療が必要です。

4. 口臭がきつくなる

歯周病が手遅れな状態まで進行すると、前述した膿以外の原因で口臭がきつくなるケースもあります。

歯周病では症状が進行するにつれて、歯と歯茎の間にある歯周ポケットという溝が深くなります。歯周ポケットが深くなると、歯垢や歯石、食べかすなどがたまりやすくなり、歯磨きだけでは取り除けません。

また歯周病菌は食べかすに含まれるタンパク質を代謝して、メチルメルカプタンや硫化水素などを生成します。これらの生成物は、口臭がきつくなる原因の一つです。

5. 歯並びが悪くなる

歯周病は歯茎だけでなく、歯を支える歯槽骨にも悪影響を及ぼす病気です。そのため、症状が進行すると歯を支える歯槽骨が破壊されて歯が動き、歯並びが悪くなる可能性もあります。

症状を放置する期間が長いほど歯槽骨は破壊され、きれいに並んでいた歯がバラバラに動くでしょう。

かむ度に歯が動くのは、症状が進んでいるサインです。歯周病だけでなくかみ合わせの治療も必要になるため、歯並びが悪くなっている方は早期治療が必要です。

歯周病は自然に治ることはなく治療が必要

歯周病は、歯磨きなどの口腔ケアだけでは治らない病気です。

そのため、「放置していたら歯茎の腫れが治まった」という場合でも、油断してはいけません。症状が引いたのは一時的なものであり、放置していると歯周病が悪化する可能性もあります。

初期段階であっても、歯科医院を受診して歯周ポケットにたまった歯石やプラークの除去が必要です。

また「歯周病は治らない」という声もありますが、初期段階なら治療により完治が目指せます。手遅れになるまで放置せずに治療を受ければ、歯周病の進行を抑えることも可能です。

歯周病で自然治癒は見込めないため、できるだけ早く歯科医院で相談しましょう。

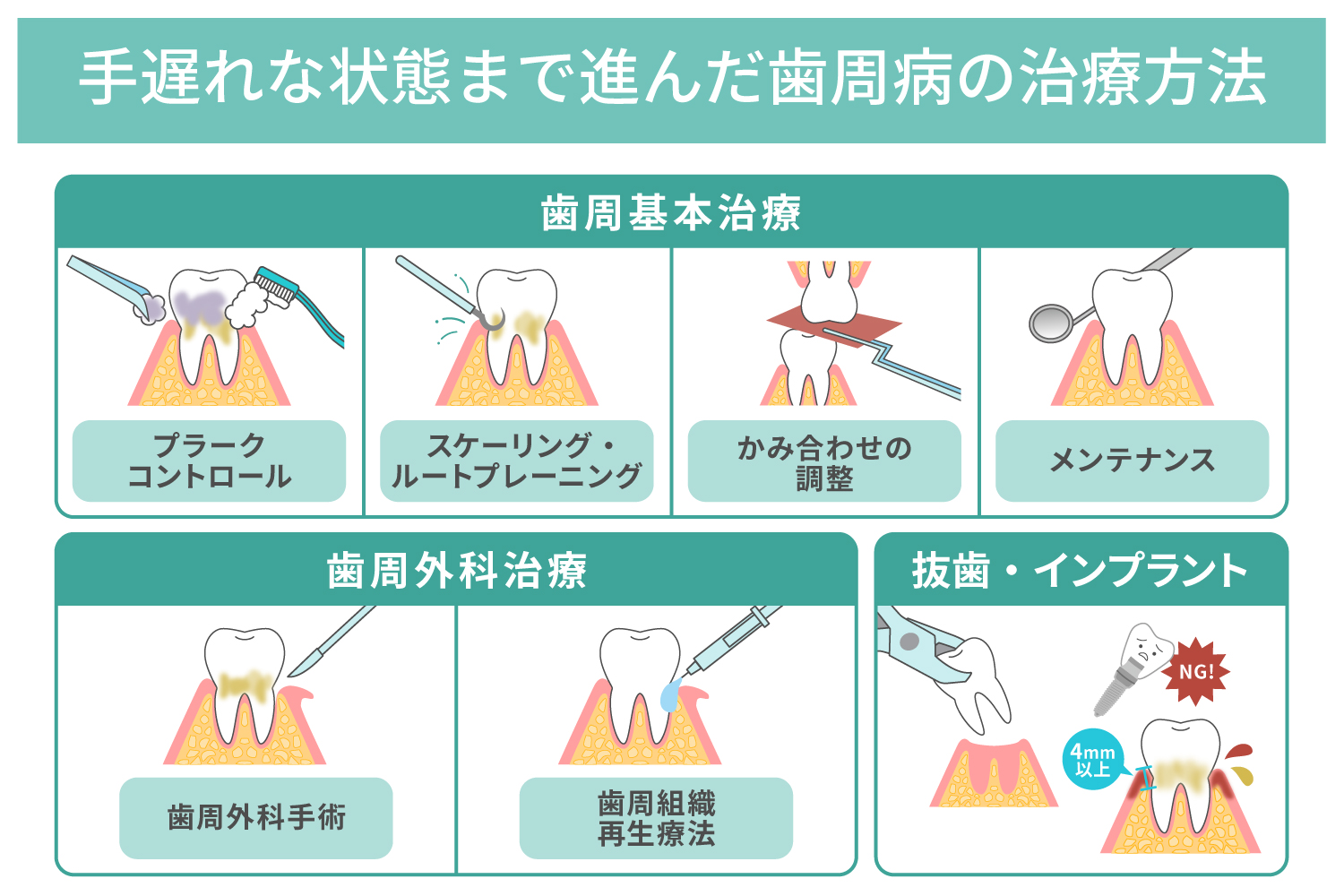

手遅れな状態まで進んだ歯周病の治療方法

一般的に重度歯周病まで進行した場合、手遅れだといわれています。しかし、治療せずに放置してはいけません。

ここでは、歯周病が手遅れな場合の治療方法を解説します。

- 歯周基本治療

- 歯周外科治療

- 抜歯・インプラント

1. 歯周基本治療

歯周基本治療は歯周病の進行度に関わらず、初めに行われる治療です。まずは原因となる歯石やプラークを取り除き、歯周病の進行を抑えるために口腔環境を整えます。

歯周基本治療の具体的な内容は以下の通りです。

- プラークコントロール(歯垢除去)

- スケーリング・ルートプレーニング(歯石や細菌などの除去)

- かみ合わせの調整

- メンテナンス(定期検診)

プラークコントロールは自宅でのセルフケアが一般的です。磨き残しが多い場合は、歯科医院での歯磨き指導を実施します。

スケーリング・ルートプレーニングは、歯周病の原因となる歯石を専用機器を使って取り除く治療です。

また歯周病が進行すると歯が動くため、かむ際の負担を軽減するためにかみ合わせの調整も行います。

2. 歯周外科治療

中等度歯周病や重度歯周病など歯周基本治療だけでは症状を改善できない場合には、歯周外科治療が必要になります。歯周外科治療は、歯周外科手術と歯周組織再生療法の2種類です。

歯周外科手術は中等度以上の歯周病で行われ、歯茎を切開し歯石やプラークを除去します。歯周ポケットの奥深くに歯石やプラークがたまっている場合、この治療が必要です。

また歯周組織再生療法は、症状の進行によって破壊された顎の骨を再生して平らな状態にします。

ただし、歯周組織再生療法を成功させるにはいくつかの条件があり、希望通りの施術ができないケースもあるので注意してください。

3. 抜歯・インプラント

重度の歯周病で歯を温存できない場合には、抜歯が必要です。抜歯した部分はインプラントで補うケースもあります。

ただし、インプラントで歯を補うためには、先に歯周病の治療を完了させなければなりません。

歯周病の方がインプラント治療を受けるには、歯周ポケットの深さが3~4mmまで改善されている必要があります。また歯茎からの出血や膿が出ていないかも治療可否の判断基準です。

なお、歯茎からの出血や膿が出ていなくても、顎の骨が減少している場合はインプラント治療ができません。その場合は歯周組織再生療法を受ける必要があることも覚えておきましょう。

歯周病が進行して手遅れになると必ず抜歯になる?

重度歯周病まで進行して手遅れになっても、必ず抜歯になるわけではありません。ただし、多くのケースで自分の歯を残せないのも事実です。

手遅れな症状が出ている歯周病で抜歯になるかどうかは、歯科医師の技術や経験によって異なります。そのため、歯周病の治療経験が豊富で、外科治療にも対応した歯科医師に相談すれば、自分の歯を残せるように提案してもらえるかもしれません。

例えば、歯周基本治療と歯周組織再生療法を組み合わせることで、抜歯せずに温存できるケースがあります。

しかし、歯周病の進行状態によって抜歯が必要なる場合があることだけは、理解しておきましょう。

歯を失う4つのデメリット

歯周病は治療せずに放置すると、歯を失うリスクがある病気です。歯を失うとさまざまなデメリットがあるので、把握しておきましょう。

- 見た目に自信がなくなる

- 栄養が偏る可能性がある

- 認知症を発症するリスクが高まる

- 発音がしにくくなる

1. 見た目に自信がなくなる

歯がない姿を見られることに抵抗がある方は多いでしょう。奥歯であれば気付かれないかもしれませんが、前歯を失った場合はどうしても目立ちやすくなります。

実際に、歯を失ったために人との会話や笑うことが苦手になるケースは少なくありません。

また歯を失ったことで全体の歯並びが悪くなり、顔が歪んでしまう可能性もあります。頬がこけると老けて見られやすくなるため、見た目に自信をなくして外出を避けるようになる方もいます。

2. 栄養が偏る可能性がある

歯周病で歯を失うと食事を楽しめなくなるだけでなく、栄養が偏る可能性もあります。

歯を失った場合はしっかりとそしゃくできず、食べ物を味わえません。そしゃくが不十分な状態で飲み込むことで、消化の際に胃や腸にも負担がかかります。

食べ物をしっかりかめず軟らかい食事ばかりになると、栄養が偏って痩せ過ぎや肥満になる可能性もあります。

また肥満になると糖尿病や高血圧などの生活習慣病になるかもしれません。歯周病による歯の欠損は、他の病気を誘発するため注意しましょう。

3. 認知症を発症するリスクが高まる

食事の際によくかむことは脳への刺激になり、脳の機能維持に良い影響を与えます。

歯の本数と認知症発症には関係があり、歯を失ったまま義歯を使用せずにいると、認知症発症リスクが最大1.9倍になるという研究結果もあるほどです。

また脳への適度な刺激は、体の姿勢や平衡感覚の維持にも必要です。歯の本数が19本以下で義歯を使用していない場合、転倒リスクが2.5倍になります。

認知症や転倒のリスクを軽減するためにも、手遅れな症状が出る前に歯周病の治療を行いましょう。

※参考:歯とお口のことなら何でもわかるテーマパーク8020.「8020現在歯数と健康寿命」“歯の健康と健康寿命の関係”.https://www.jda.or.jp/park/relation/teethlife.html ,(参照2024-12-19).

4. 発音がしにくくなる

歯周病によって歯を失うと、正しい音声で発音しにくくなる場合があります。特に前歯を失った場合は、会話の際に困る機会が多くなるでしょう。

例えば、前歯を失った方は「サ行」や「タ行」を発音する際に、欠損した部分から空気が漏れてしまいます。会話の際に相手が聞き取りにくいだけでなく、聞き返されることが増えれば、会話がおっくうになり話す機会が減ってしまうかもしれません。

また入れ歯は口腔内に装着するため、慣れるまでに時間がかかります。装着してすぐは、異物感から発音が難しい可能性もあるでしょう。このように、会話の際に不便が生じるのも歯を失うデメリットです。

治療だけでは歯周病を治すのが難しい3つの理由

歯周病を治すのは難しいといわれており、前述した治療を受けるだけでなく自分の意識や習慣の改善も必要です。歯周病を治すのが難しい3つの理由を把握しておきましょう。

- 歯石やプラークを除去できていない

- 生活習慣を改善できていない

- かみ合わせの状態が改善されていない

1. 歯石やプラークを除去できていない

歯周病の治療では、原因となる歯周病菌を減少させることが大切です。歯周病菌は歯石やプラークの中に潜んでいるため、プラークコントロールやスケーリングで取り除きます。

しかし、歯石の取り残しがあったり、セルフケアによる歯磨きが不十分であったりした場合、治療を受けても歯周病菌を減らせません。

歯周病がなかなか治らない場合は、歯科医院で定期的なスケーリングを受けましょう。また歯間ブラシやデンタルフロスを使った丁寧な口腔ケアも必須です。

2. 生活習慣を改善できていない

歯科医院での定期的なスケーリングや丁寧な歯磨きを行っても歯周病が治らない場合は、生活習慣を改善できていない可能性があります。

歯周病には生活習慣も関係しており、以下の要素が症状の改善を妨げているかもしれません。

- 睡眠不足

- ストレス

- たばこ

睡眠不足やストレスは免疫力を低下させるため、歯周病菌が繁殖しやすくなります。また、たばこを吸っていると歯肉の炎症が治りにくくなるので、禁煙を心掛けてください。

3. かみ合わせの状態が改善されていない

歯周病の症状が進行すると、歯を支える歯槽骨が破壊されて歯並びが悪くなります。そのため、歯周病の治療と並行してかみ合わせの改善も必要です。

かみ合わせが改善されないと、破壊された歯槽骨や顎の骨に大きな負担がかかります。負担がかかることで骨の破壊がさらに進むため、かみ合わせを改善し骨への負担も軽減しなければなりません。

歯周病は手遅れの症状が出る前の対策が重要

歯周病の症状が進行して手遅れになると、歯を失うリスクが高くなります。そのため、手遅れの症状が出る前に治療や対策を始めることが大切です。

- 定期検診を受ける

- 丁寧に歯磨きを行う

定期検診を受ける

歯周病で手遅れにならないためには、歯科医院で定期検診を受けましょう。

普段から丁寧な口腔ケアを行っていても、歯ブラシを使うだけでは歯周ポケットの奥にたまったプラークを取り除けません。しかし、定期検診を受ければ歯周ポケットの状態が確認できます。

また必要に応じて、スケーリング・ルートプレーニングなどの処置も受けられます。定期検診は虫歯の早期発見にもつながるので、予防のためにも受けるのがおすすめです。

丁寧に歯磨きを行う

歯周病で手遅れの状態にならないためには、毎日の歯磨きを丁寧に行ってください。

歯周病の原因はプラークが歯周ポケットにたまることなので、歯の表面だけでなく歯と歯茎の境目まで意識して磨く必要があります。歯磨きの際には歯と歯茎の境目に歯ブラシを45度の角度で当てて、円を描くように磨きましょう。

また、歯ブラシのみのケアでは不十分なので、歯間ブラシやデンタルフロスなども活用してください。

歯周病で手遅れの症状が出る前に受診しよう

歯周病の初期段階には目立った症状がなく、そのまま放置していると手遅れになる可能性があります。ひどい場合には抜歯が必要なケースもあるため、早期治療が大切です。

かむときの痛みや歯が動くなどの症状に心当たりのある方は、歯周病を疑ってみてください。

また歯周病が手遅れで歯を失った場合には、インプラントによって欠損部分を補うのも選択肢の一つです。

歯周病か気になる方は、歯科医院で検診を受けましょう。

秋元歯科クリニックでは、患者さんのお口の状態を的確に診断します。歯周病が手遅れな状態まで進行していないかと心配な方や、インプラント治療を希望する方はぜひご相談ください。

インプラントについてのご相談はこちら